1总则

1.0.1为贯彻国家及我省节约能源的法律、法规和政策,促进我省经济全面、协调、可持续发展,建设资源节约型社会,进一步提高居住建筑的能源利用效率和热环境质量,特制定本标准。

1.0.2本标准是以我省二十世纪八十年代初住宅建筑的计算采暖能耗为基础,为总体实现居住建筑节能65%的目标而制定。

1.0.3本标准主要适用于山东地区的新建、扩建居住建筑的节能设计。改建的居住建筑与既有居住建筑的节能改造可参照使用。居住建筑主要包括住宅、集体宿舍、公寓、招待所、托幼建筑及部分旅馆建筑等。本标准不适用于临时居住建筑与地下建筑。

1.0.4本标准以加强冬季保温,控制采暖能耗为主,并注意夏季隔热,减少空调制冷能耗。

1.0.5居住建筑的照明节能设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2004的有关规定。

1.0.6按本标准进行节能设计时,尚应符合国家和我省现行有关技术标准的规定。

2术语、符号

2.0.1计算采暖期天数(Z)computed days during heating period

累年日平均温度低于或等于5℃的天数。该天数仅供建筑热工设计计算时使用。单位:d。

2.0.2采暖期室外平均温度(te)outdoor mean air temperature during heating period

在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。单位:℃。

2.0.3采暖期度日数(Ddi)degree days of heating period

室内基准温度18℃与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值。单位:℃·d

2.0.4建筑物耗热量指标(qH)index of heat loss of building

在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的,需要由室内采暖设备供给的热量。单位:W/m2。

2.0.5建筑物体形系数(S)shape coefficient of building

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。

2.0.6围护结构的传热系数(K)overall heat transfer coefficient of building envelope

围护结构两侧空气温差为1K,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。单位:W/(m2·K)。

2.0.7外墙平均传热系数(Km) average heat transfer coefficient of exterior wall

外墙主体部位传热系数与热桥部位传热系数按照面积的加权平均值。单位:W/(m2·K)。

2.0.8围护结构传热系数的修正系数(εi)correction factor for overall heat transfer coefficient of building envelope

不同地区,不同朝向的围护结构,因受太阳辐射和天空辐射的影响,使得其在两侧空气温差同样为1K情况下,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量要改变。这个改变后的传热量与未受太阳辐射和天空辐射影响的原有传热量的比值,为围护结构传热系数的修正系数。

2.0.9窗墙面积比area ratio of window to wall

某朝向的外窗洞口总面积与同朝向建筑立面面积的比值。外窗洞口总面积包括外窗洞口面积和阳台门透明部分面积,当设置凸(飘)窗时还应按凸(飘)窗展开面积计算。建筑立面面积为该朝向包括阳台门和外窗面积在内的墙面投影面积。

2.0.10设计建筑designing building

正在设计的,并需要进行节能设计判定的建筑。

2.0.11参照建筑reference building

以设计建筑为原型,将其围护结构各部分的传热系数、窗墙面积比(超过部分的)改为符合本标准的限值,用以确定设计建筑传热耗热量限值的虚拟建筑。

2.0.12采暖系统heating system

锅炉机组、室外管网、室内管网和散热器等设备组成的系统。

2.0.13采暖设计热负荷指标(q)index of design load for heating of building

在采暖室外计算温度下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉或其他供热设施供给的热量,单位:W/m2。

2.0.14锅炉机组容量capacity of boiler plant

锅炉铭牌标出的出力。又称额定出力。单位:MW。

2.0.15锅炉效率 boiler efficiency

锅炉产生的、可供有效利用的热量与其燃烧的煤所含热量的比值。在不同条件下,又可分为锅炉铭牌效率和运行效率。

2.0.16锅炉铭牌效率rating boiler efficiency

锅炉在设计工况下的效率。又称额定效率。

2.0.17锅炉运行效率(η2) rating of boiler efficiency

锅炉实际运行工况下的效率。

2.0.18室外管网输送效率(η1 ) heat transfer efficiency of outdoor heating network

管网输出总热量(输入总热量减去各段热损失)与管网输入总热量的比值。

2.0.19耗电输热比EHR值ratio of electricity consumption to transferied heat quantity

在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值。两者取相同单位,无因次。

3建筑热工设计

3.1一般规定

3.1.1建筑群的总平面设计与建筑物设计,宜利用冬季日照,减少夏季得热和充分利用自然通风。

3.1.2建筑物的主体朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季主导风向。

3.1.3建筑物体形系数,七层及七层以上居住建筑不应超过0.30;四~六层居住建筑不应超过0.35;一~三层居住建筑不应超过0.40。当不能满足本条文规定时,应按本标准第3.4.2条或第3.4.3条规定,进行建筑节能设计判定。

3.1.4建筑施工图中应有建筑节能的专项说明。

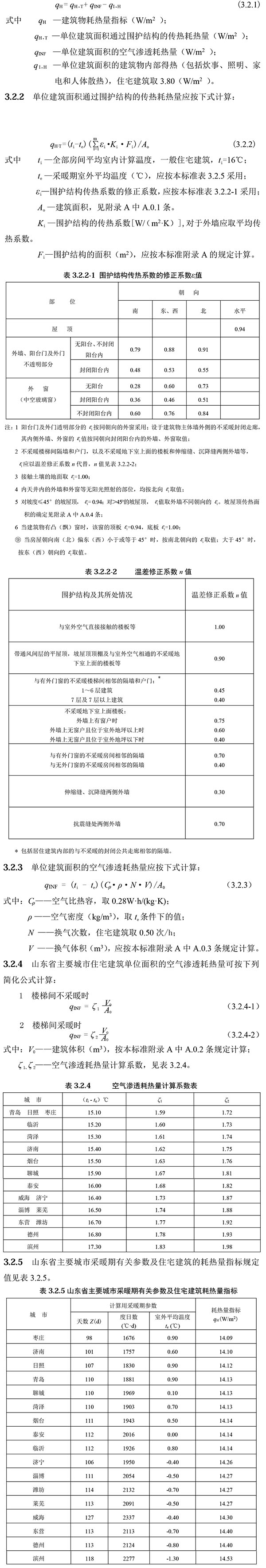

3.2建筑物耗热量指标

3.2.1建筑物耗热量指标应按下式计算:

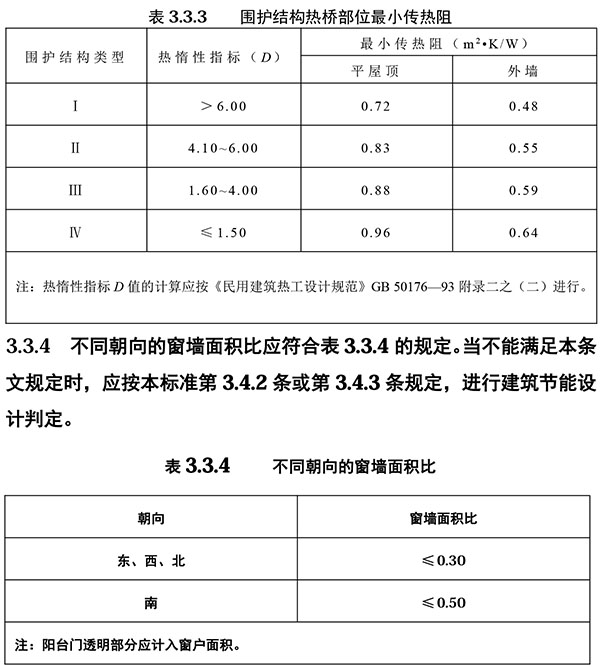

3.3围护结构热工设计

3.3.1山东省居住建筑各部分围护结构的传热系数,不应超过表3.3.1规定的限值。当不能满足本条文规定时,应按本标准第3.4.2条或第条规定,进行建筑节能设计判定。

3.3.2外墙传热系数应为计入外墙热桥影响后的平均传热系数Km。

3.3.3围护结构的热桥部位应采取保温措施,以减少传热热损失,并保证其内表面温度不低于室内空气露点温度。热桥部位的最小传热阻不应低于表3.3.3的规定。

3.3.5外窗(含阳台门)的气密性能等级不应低于国家标准《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB 7107规定的4级,其单位缝长空气渗透量为q1≤1.50[m3/(m·h)];单位面积空气渗透量为q2≤4.50[m3/(m2·h)]。

3.3.6外窗不宜采用对节能不利的凸(飘)窗。计算凸(飘)窗传热面积时,应按其展开面积计算;凸(飘)窗突出墙面的其他构件的传热系数宜符合表3.3.1要求,且不应大于1.50W/(m2·K)。

3.3.7外门窗框与门窗洞口之间的缝隙,应采用聚氨酯高效保温材料填实,并用密封膏嵌缝,不得采用水泥砂浆填缝。外门窗洞口周边侧墙应进行保温处理。

3.3.8不采暖的封闭阳台,以封闭阳台内的外墙面为计算基面,其外墙体与外窗、阳台门的传热系数应符合表3.3.1的要求。顶部阳台顶板、底部阳台楼板、阳台栏板及外挑构件亦应采取保温措施,其传热系数不应大于1.50W/(m2·K)。设于建筑物外侧的不采暖封闭走廊按封闭阳台的规定执行。

3.3.9不采暖楼梯间入口处应设置能自动关闭的单元门,其透明部分的传热系数不应大于4.0W/(m2·K),不透明部分的传热系数不应大于2.0W/(m2·K)。楼梯间窗户的传热系数不宜大于2.80W/(m2·K)。

3.3.10采暖空间直接接触室外空气的外门透明部分的传热系数不应大于2.80W/(m2·K),不透明部分的传热系数不应大于1.70W/(m2·K)。

3.3.11变形缝处屋面、外墙的缝口处,应填塞一定厚度的聚苯板等轻质保温材料,变形缝两侧墙体的传热系数不应大于1.70W/(m2·K)。

3.3.12住宅建筑的分户墙的传热系数不应大于1.70W/(m2·K),层间楼板的传热系数不宜大于2.00W/(m2·K)。

3.3.13为提高围护结构的隔热性能,改善夏季室内热环境,应采取如下措施:

1在房间自然通风情况下,建筑物的屋顶和东、西外墙的内表面温度应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176要求。

2居住建筑的卧室、起居室等居住空间的西向外窗应采取遮阳措施;东向及南向外窗宜设置活动外遮阳设施。低、多层居住建筑也可采用绿化遮阳。

3屋顶宜采用通风屋面。

4外窗的可开启面积,不宜小于所在房间面积的1/15。

5钢结构等轻体结构体系的居住建筑,其外墙宜设置通风间层。

3.4建筑节能设计的判定

3.4.1当设计建筑的体形系数符合本标准第3.1.3条规定,其围护结构各部分的传热系数均不超过本标准第3.3.1条限值,且窗墙面积比不超过第3.3.4条的规定值时,可直接判定为建筑热工设计符合本节能标准要求。

3.4.2当设计的住宅建筑不符合第3.4.1条的规定时,应计算其耗热量指标。当耗热量指标不超过本标准第3.2.5条规定值时,可判定该建筑热工设计符合节能标准要求。当设计建筑的耗热量指标超过规定值时,应对该设计建筑的围护结构的传热系数或窗墙面积比进行适当调整,使其耗热量指标不超过规定限值,调整后的住宅建筑可判定为建筑热工设计符合节能标准要求。

3.4.3当设计的非住宅居住建筑不符合第3.4.1条的规定时,应计算设计建筑围护结构的传热耗热量与相应的参照建筑围护结构的传热耗热量(传热耗热量计算时可仅计算∑εi·Ki·Fi)。当设计建筑围护结构的传热耗热量不超过参照建筑围护结构的传热耗热量时,可判定设计建筑的建筑热工设计符合本节能标准要求。当设计建筑围护结构的传热耗热量超过参照建筑围护结构的传热耗热量时,则应调整该设计建筑围护结构的传热系数或窗墙面积比,使设计建筑围护结构的传热耗热量不超过参照建筑围护结构的传热耗热量,调整后的设计建筑可判定为建筑热工设计符合节能标准要求。

参照建筑的传热耗热量计算时,其围护结构各部分的传热系数、窗墙面积比(超过部分的)应符合本标准第3.3.1、3.3.4条的规定。

3.4.4当设计建筑的建筑热工设计与采暖、空调系统设计均符合本标准要求时,该设计可判定为建筑节能设计。

4采暖设计

4.1一般规定

4.1.1居住建筑的采暖应以热电厂和区域锅炉房为主要热源。在工厂区附近的居住建筑,应最大限度地利用工业余热和废热。

4.1.2居住建筑的热源应根据本地区的总体规划,优先使用城市热网或区域锅炉房,提倡热、电、冷联供。不具备上述条件时,可建集中锅炉房。锅炉房宜建在靠近热负荷集中的地区。集中锅炉房中单台锅炉的容量不宜小于7.00MW;对于规模较小的住宅区,单台锅炉的容量可适当降低,但不宜小于4.20MW。在新建锅炉房时应考虑将来与城市热网连接的可能性,以减少重复投资。

4.1.3新建居住建筑的采暖系统应按热水连续采暖进行设计。住宅区内的商业、文化及其他公共建筑以及工厂生活区的采暖方式,可根据其使用性质、供热要求,经技术经济比较确定。

4.1.4具备地面水资源或有废水等水源条件时,宜采用水源热泵进行建筑物的采暖;当采用地下井水为水源时,应确保有回灌及水源不被污染的措施,并应符合当地有关规定;具备可供换热器埋管用的地下空间和冷热负荷基本平衡时,宜采用土壤源热泵采暖空调系统;有地热水资源可供开发时,可采用地热水梯级利用系统。

4.1.5具备太阳能利用条件的居住建筑,可充分利用太阳能作为辅助采暖热源。

4.1.6除低层住宅外,普通住宅的采暖设计热负荷指标不宜超过32W/m2。

4.1.7采暖设计说明中应有节能设计的内容。

4.2采暖系统

4.2.1施工图设计阶段,采暖设计热负荷应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003的有关规定进行详细计算。

4.2.2新建住宅热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室温控制装置,并应在建筑物热力入口处设置热量总表。

4.2.3采暖设备应优先选用符合国家现行标准规定的节能型产品。散热器宜明装,散热器外表面应刷非金属性涂料。

室内散热器的面积应按房间设计热负荷进行详细计算,不得任意加大安全系数。

4.2.4提倡采用节能效果较显著的低温热水地板辐射采暖,并应配备可靠的水温调节措施,其系统的设计、施工、验收、材料应符合建设部标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004及山东省工程建设标准《低温热水地板辐射采暖技术规程》DBJ14—BT14—2002的要求。

4.2.5设计中应对采暖系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。应根据水力平衡的要求,在室外各环路及建筑物热力入口处安装水力平衡装置。

4.2.6热力站应选用结构紧凑、传热系数高、使用寿命长的换热器,其传热系数应大于或等于3000W/(m2·K)。直接连接和间接连接的热力站均应设置必要的自动或手动调节装置。

4.2.7锅炉的额定热效率,不应低于表4.2.7规定的值。

4.4采暖系统运行管理

4.4.1应建立完善的采暖系统运行管理体系,严格的管理制度,使采暖设备处于良好的运行状态。

4.4.2 应根据采暖建筑的功能及能源供应等条件,按节能、环保的原则,制定合理的采暖运行模式。

4.4.3地沟内不允许存水,非采暖期间晴天时,将室外检查井盖板打开,让空气流通,以降低沟内空气湿度,防止管道支架、保温层的锈蚀和损坏。

4.4.4应采取有效措施,最大限度地减少采暖系统跑、冒、滴、漏的现象。采暖系统的补水宜采用变频调速装置。

4.4.5采暖系统运行过程中应作好记录,运行记录的内容应包括锅炉的各种参数、运行中出现的故障及排除方法等,一般应2小时记录一次。根据运行记录的数据,对锅炉的运行性能进行计算分析,提高节能运行的实效。

4.4.6采暖系统在非采暖季节应充水湿养护。采暖系统充水湿养护的具体做法是:

1采暖期结束,系统停止运行后,先进行全面的检查,并进行修理或将已损坏的零部件或散热设备更换。

2将系统充满水并按试压要求进行系统试压。

3将系统内的水加热升温至95℃,保持1.50小时,并进行全面排气、补水,最后停止运行。

4设有膨胀水箱的系统,在非采暖期要保持水箱有水,缺水时要进行补水。

5下一个采暖期开始前,先将系统中的水放空,更换新水,方可重新启动运行。

5空调与通风设计

5.1一般规定

5.1.1空调设计冷、热负荷,应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003的有关规定进行计算。

5.1.2新建居住建筑应设置空调设施或预留空调设施的位置和条件。空调的冷源和热源,应根据资源情况、环境保护、能源的高效率应用和用户对空调预期费用的可承受能力等综合因素,经技术经济分析确定。

5.1.3居住建筑空调室内设计温度,夏季不应低于26℃;冬季不宜高于20℃。

5.1.4集中冷源和空调系统的设计,应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的规定。

5.1.5当采用集中热源和冷源时,应配置热量和冷量计量装置。系统设计应满足有效进行分户或分室温度控制的要求。

5.1.6集中冷媒和热媒输配系统的设计,应符合以下要求:

1严格进行水力平衡计算,并配置必要的手动或自动水力平衡装置,确保各环路水力平衡。

2热媒和冷媒输配系统的动力消耗应予以控制。空调冷热水系统的输送能效比(ER),不应大于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中表5.3.27的规定。

3热媒和冷媒输配系统室外管网的冷(热)损失,不应超过输送总冷(热)量的10%。

5.1.7居住建筑的空调设计,应加强自然通风,充分利用室外空气的自然冷却能力,降低空调负荷。

5.1.8有条件时,新风和排风之间宜采用带热回收的机械换气装置。

5.1.9空调系统中应积极采用太阳能等可再生能源。

5.1.10户式空调和家用房间空调器室外机的设置,应该充分考虑夏季冷凝热排放和冬季热量吸收条件,并应防止热污染和噪声污染。

5.2户式中央空调系统和家用房间空调器

5.2.1居住建筑采用分散式房间空调器进行空调和采暖时,应选用符合现行国家标准《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》GB 12021.3的节能型空调器。居住建筑采用户式空调(热泵)系统时,所选用机组的能效比(性能系数)不应低于现行有关产品标准的规定值。冬季需要用作采暖时,宜采用电驱动空气源或水源热泵型空调器,或燃气驱动的吸收式冷(热)水机组,或多联式空调(热泵)机组等。

5.2.2户式中央空调分为风管式系统、冷热水系统和制冷剂系统。设计时可根据户内面积、初投资、使用及装修等综合因素确定型式。

5.2.3采用户式空调系统,应合理补给新风,以满足卫生、补偿新风和保持正压等要求。

5.2.4采用冷热水系统的户式空调时,室内风机盘管不宜直接从吊顶内回风。

5.2.5各房间应满足可调节风量和进行温度控制的要求。

|